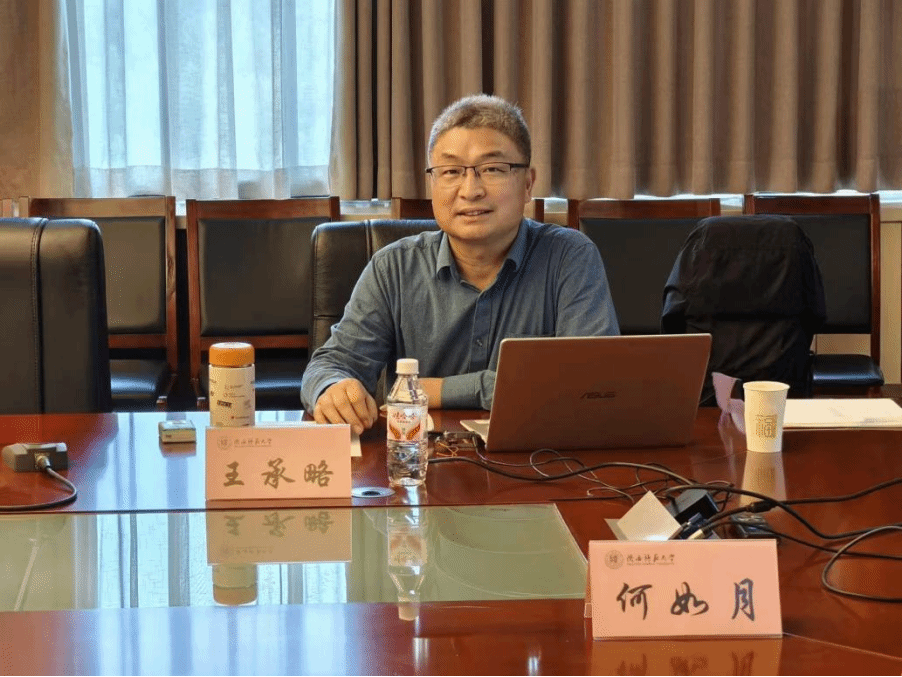

(通讯员:董春萌)9月25日上午,我院第592期长安学术讲座顺利举办,山东大学儒学高等研究院博士生导师、古典文献研究所所长王承略教授主讲“古籍整理的意义及注意的问题”。我院党怀兴教授主持,周淑萍教授与谈,9227新葡的京集团相关教师和专业研究生参加了讲座。

王承略教授从新中国成立以来古籍整理事业、新时代古籍整理的特殊意义以及古籍整理应注意的问题入手,阐释古籍整理的发展历程。王承略教授指出,古籍是中华优秀传统文化的主要物质载体,承载着几乎完整的中华历史与文化,国家历来大力支持,使得经、史、子、集以及域外汉籍的整理工作得以陆续全面开展;随着信息技术的发展,古籍不再是尘封于图书馆,被束之高阁的纸堆,它们正在通过数字化技术、展览活动、学术研究等多种形式“活”在当下。中国古籍整理的质量越高,种类越丰富,越有利于人们对古籍的利用,有利于海外汉学家的利用,研究中国文化,以促进文明交流互鉴,推动中华文化的海外传播。王承略教授还指出,古籍在整理的过程当中,应当注意异体字、底本、校本、避讳字处理及标点等问题,以提高古籍整理的质量,让古老文字焕发生机活力。

提问交流环节,王承略教授在谈到衍文、脱文、避讳字等问题时强调,是否出校,要根据古籍实际情况和校勘原则而定,不能一概而论;在处理引文遇到缺字脱文等情况时,各有正确的处理方式,等等。

与谈环节,周淑萍教授高度赞扬了王承略教授的研究,认为这次分享是王承略教授自己的经验总结,金针度人,非常值得同学们学习思考。并强调,在当下的环境中,做古籍整理意义重大,但古籍整理绝非易事,要下功夫读书,深入研究古籍整理问题。党怀兴教授总结指出,王承略教授几十年潜心古典文献研究,承担了多项国家古籍文献整理与研究计划,出版了几十套书,学术影响大,培养了一大批古籍整理的人才。整理研究古典文献,是弘扬中华优秀传统文化,我们要板凳一坐十年冷,向王承略教授学习,潜心读书与研究,整理好前人留给我们的古代文献,让珍藏在图书馆的古籍“活”起来,在研究中提升自己的素养与研究水平,赓续中华文脉。